制定日期:2025年6月 制定:潘仙友 审核:胡伟 批准:杨宁

一、专业说明

专业代码:080505T

二、培养目标

本专业坚持学校“立足电力、立足应用、立足一线”的工程人才教育培养模式,培养系统掌握能源技术和管理的相关理论、知识和方法,具备基本科学素养和较强的系统思维和集成能力以及解决复杂实际工程问题的能力,拥有较强的实践动手能力、综合能源规划设计、项目建设以及运维管理的基本能力,能够在能源服务相关企业的管理、设计、开发、建造、调试和运营维护等工作的复合型工程建设管理人才。预期毕业后5年左右能达到的目标:

1.【业务能力】:掌握能源服务工程专业知识与工程技能,具备将不同能源的生产和管理方式进行综合开发,系统建设以及运营维护的能力,能发现、研究、解决其中能源生产尤其是与工程项目建设管理相关的复杂工程问题的能力;

2.【服务管理】:有从事能源服务工程领域及其相关行业的工程规划、设计、建设、运营、技术研发和技术管理和碳排放管理等方面的工作能力;

3.【沟通合作】:具备良好的人文社会科学知识和能源动力领域工程管理能力,在专业团队中担任骨干或负责人角色,具备较强的沟通和协调能力;

4.【宽广视野】:有良好的工程职业道德与国际视野,在工作中具有社会责任感、安全、环保及可持续发展意识,积极服务国家与社会;

5.【自我提升】:能够与时俱进,并通过不断学习来拓展自己的知识和能力,实现自我提升,增强创新意识。

三、毕业要求

本专业学生的知识结构建立在能源服务工程技术、能源项目建设管理、能源经济与法律三大知识平台上,应具备工程热力学、传热学、传统与新能源工程技术、电路、电子技术、电力系统、工程施工技术、项目运维管理、节能与能效管理、工程经济与建设法规等方面的基本理论和基本知识,受到较好的能源服务领域工程实践基本训练,具有一定系统分析、设计和开发的基本能力,并具备综合能源工程项目生产运营和管理服务知识,培养应用型的“基本理论+工程实践+能源服务特色+创新与建设运营能力”的复合型工程建设管理人才。

毕业生应具备以下几方面的知识和能力:

1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。

1.1 深入掌握从事能源服务工程工作所需的线性代数、高等数学、概率论和数理统计等数学基本知识及大学物理等自然科学基本知识,能应用于工程相关问题。

1.2 深入掌握从事能源服务工程工作所需的工程基础理论和专业知识等,用于解决传统与新能源生产尤其是能源工程项目建设及运维等相关领域中出现的复杂工程问题。

2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和控制科学基本原理,识别和表达能源服务工程相关领域系统规划、设计、建设、运维及工程应用问题。

2.1 具有应用相关数学、自然科学及管理科学的基本原理,分析识别能源工程服务相关领域建设运维和生产经营的问题的能力。

2.2 具有通过文献分析对能源工程服务相关领域建设运维和生产经营的问题进行研究,以获得有效结论的能力。

3. 设计/开发解决方案:能够针对能源服务工程项目的特定需求,选择适用的工程设计和施工过程控制方法,或者具备系统分析、系统设计和系统开发方面的初步能力。

3.1 了解能源服务工程前沿现状和发展趋势,能够针对能源工程项目尤其是建设及运维服务及其相关领域应用的特定需求,选择适用的工程设计和施工过程控制方法。

3.2 能够针对复杂能源服务工程问题,确定明确的项目建设需求,提出合理的系统设计和开发方案,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对各类能源的技术利用及其工程项目建设和经营管理及其相关领域的复杂工程问题进行研究,确定相关的技术参数、调研,按照合理流程进行实验并获取数据。

4.2 参照科学的理论模型对比实验数据和结果,解释实验和理论模型结果的差异,得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具并能够理解其局限性。

5.1 学会使用现代信息技术和工具,查询并分析解决复杂能源工程问题所需的相关信息。

5.2 能够针对能源工程建设及经营服务等相关领域应用的特定需求,使用有效的方法进行理论和模拟分析并能够理解其适用范围。

6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案的影响。

6.1 了解综合能源服务工程专业的发展历史,熟悉传统能源和新能源开发利用及工程项目建设的标准和能源行业的标准、法律、法规。

6.2 了解与综合能源工程运营管理中相关的社会、健康、安全、法律及文化方面知识,分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对上述因素的影响,并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展:能够理解和评价满足综合能源开发利用相关的工程建设及运营领域应用特定需求的工程设计和实践要求对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 理解综合能源服务工程的实施和运行对生态环境的影响,能充分考虑综合能源服务工程实践与环境保护的冲突问题。

7.2 树立节能环保的理念,能够理解和评价满足各类能源开发利用相关的工程建设及经营管理领域应用特定需求的技术经济和实践要求对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范:爱国守法,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工业工程建设尤其是综合能源工程项目建设及运营等工程实践中理解并遵守工程职业道德规范。

8.1通过思政、人文、社科、体质训练、军训等课程的学习,理解世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响。

8.2 爱国守法,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工业工程建设尤其是综合能源工程项目建设及经营管理等工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行相应的责任。

9. 个人和团队:能够在多学科交叉团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 了解综合能源服务工程问题的多学科技术背景和技术特点,能够在团队合作中进行分工与协作,合理处理个人与团队的关系。

9.2 充分理解多学科背景下团队成员的作用,能够按照明确的需求承担系统设计周期中的基本任务。

9.3 具备一定的组织管理能力和沟通能力,能够合理制订工作计划,根据团队成员的知识和能力特征分配任务,并协调完成工作任务。

10. 沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够就综合能源工程项目建设及经营管理等相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行书面和口头的沟通和交流。能理解业界同行及社会公众的质疑和建议并作出回答。

10.2 通过阅读国内外技术文献、参加学术讲座、互访等环节,理解不同文化、技术行为之间的差异,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,具有一定的国际视野。

11. 项目管理:理解综合能源工程及运营等相关领域工程管理的原理与经济学知识,并能在相关的工程实践中应用。

11.1 掌握技术方案的经济分析与决策方法、环境保护的经济评价方法、技术创新理论和方法、碳排放管理等相关知识。

11.2 理解综合能源工程及服务管理等相关领域管理学原理与经济学知识,并能在相关的工程实践中应用。

12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

12.1 具有时间观念和效率意识,对自主学习和终身学习有正确的认识。

12.2 具有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

能源与动力工程、电气工程、工程管理。

五、核心课程

电力项目决策分析与评价、电力系统分析、电气设备及主系统、能源服务信息管理技术、电路原理、数字电子技术、电力工程智能建造技术、电力市场、电力工程概预算、分布式能源系统与冷热电三联产。

六、主要实践教学环节

能源服务工程生产认识实习、电力项目决策分析与评价实训、工程测量实训、电力工程概预算实训、智能微电网教学实训、工程实训、创新创业训练与实践、毕业实习和毕业论文(设计)等。

七、主要专业实验

热工基础课程实验、工程力学课程实验、电工电子技术课程实验、系统工程原理课程实验、自动控制原理课程实验、电力项目决策分析与评价课程实验、综合能源工程估价课程实验、数据库原理与应用课程实验、能源服务信息管理技术课程实验、能源服务工程智能建造技术课程实验、能源区块链与大数据课程实验、工程测量课程实验等。

八、学制、毕业学位要求及授予学位

本专业基本学制4年,学生可在3-6年内完成学业。

学生在规定的时间内学完培养方案规定的全部课程和学习任务获得相应的学分(修满170.5学分),劳动教育32学时,达到《国家学生体质健康标准》合格要求,符合各项要求者,准予毕业并发给毕业证书。毕业生符合国家和学校的有关规定者,经校学位委员会审查通过,授予工学学士学位。

九、各类课程学时学分分配表

学时分配(课内2376学时,集中实践548学时,共2924学时,其中必修课2460学时,选修课464学时) | |||

类别 | 内容 | 比例 | |

通识必修课程 | 思政类、语言与工具类、综合素养类、能源电力特色类等:(760学时) | 占课内学时 31.99% | |

通识选修课程 | 人文社科类、艺术审美类、自然科学类、外语拓展类:(160学时) | 占课内学时 6.73% | |

学科基础课程 | 公共基础课:(352学时) | 占课内学时 14.81% | 占课内学时 32.32% |

专业基础课:(416学时) | 占课内学时 17.51% | ||

专业教育课程 | 专业核心课(必修):(384学时) | 占课内学时 16.16% | 占课内学时 28.96% |

专业选修课:(304学时) | 占课内学时 12.79% | ||

集中实践课程 | 必修课课内实验、上机等:(206学时) | 占必修课总学时30.65% | |

集中实践教学环节:(548学时) | |||

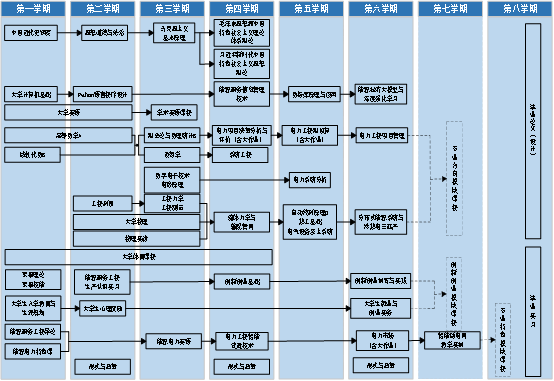

十、教学安排指导表(另附表)

十一、课程导图

十二、专业培养目标、毕业要求及其与课程的对应关系表

(一)专业毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |

1.工程知识 | √ | √ |

|

|

|

2.问题分析 |

| √ |

|

|

|

3.设计/开发解决方案 |

| √ | √ |

|

|

4.研究 | √ | √ |

|

| √ |

5.使用现代工具 | √ | √ |

|

| √ |

6.工程与社会 |

|

| √ | √ |

|

7.环境和可持续发展 |

|

|

| √ |

|

8.职业规范 |

|

| √ | √ |

|

9.个人和团队 |

|

| √ | √ |

|

10.沟通 |

|

|

| √ | √ |

11.项目管理 |

| √ | √ |

|

|

12.终身学习 |

|

|

|

| √ |

注:在有对应关系的框内填“√”

(二)专业所设课程对毕业要求的支撑矩阵图(见附件)